不要脸,是真的不要脸:养老贷被叫停,谁在害怕真相?

有需要,加微信。

复制dp0250

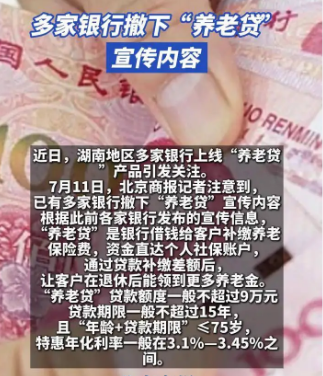

最近有个新鲜事叫“养老贷”:老人现在没钱交养老保险,银行先借钱给你补上,等你开始领养老金了,每月从里面扣钱还贷款,剩下的自己花。银行一开始吹得挺好,说能让老人多领钱,但实操中利率高于房贷、贷款周期长达15年、借款人中途身故可能引发债务转嫁等问题。不少银行刚吆喝没几天,就悄悄把宣传撤了。这事儿到底是帮老人,还是另有猫腻?

一、用老人的明天换今天的利润

这两年银行赚钱没以前容易了,个人贷款业务抢得头破血流,老年人的养老钱就成了新目标。这类人群普遍收入较低、金融知识薄弱,却对“多领养老金”有强烈需求。银行通过“固定利率 3.1%-3.45%”的话术包装。湖南“养老贷”可以借9万补社保,分15年还清,每月还625块。看起来利息不高,但比房贷还贵,而且不管以后利息降多少,你都得按这个数还。

更有意思的是,银行规定“年龄+贷款年限不能超过75岁”。但湖南城乡居民平均预期寿命仅76.1岁,近半数借款人可能无法撑到贷款结清。就算你得活到75岁,要是中间出点意外,要么家人接着还,要么银行可能拿老人的遗产抵账。这不就是拿老人的晚年做赌注,给自己赚利息吗?养老金测算显示,补缴后每月多领的21元,实则是用未来15年的利息(约2.26万元)换取的。银行通过利率差,将国家社保体系的普惠福利转化为自身利润,形成“银行吃肉、老人喝汤”的格局。

二、用养老金换金融安全感?

很多老人一听“能多领养老金”就动心了,可没算明白这笔账。贷款期间若养老金政策调整、健康恶化或通胀加剧,还款压力可能陡增。

例如,长沙某老人每月养老金 953 元,还款 625 元后剩余 327 元,若未来基础养老金上调被个人账户贬值抵消,实际可支配收入可能不增反减。而且那些合同上的“等额本息”“固定利率”,老人哪看得懂?银行只说“多领钱”,不提“多还钱”,这不就是欺负老人不懂行?

尽管部分银行宣称“身故后由保险公司代偿”,但保险条款往往存在免责情形,子女仍可能被迫承担剩余债务。这种“以贷养老” 模式,本质上是将养老责任从政府、社会转移到家庭,加剧代际矛盾。

三、创新还是博弈

这事儿到底合不合规矩,现在没人说清楚。社保是国家给老人的保障,银行掺和进来,把养老钱变成 “还款来源”,万一以后老人还不上了,难道要让政府来兜底?有些地方社保部门还帮着银行推广,可钱怎么管、风险谁担,都没说清楚。这就像开了个口子,让银行把高风险的贷款,塞给最经不起折腾的老人。有人说这是“创新”,可创新也得有底线吧?真正帮老人的金融产品,该是让他们少操心、少担风险,而不是让他们背着贷款过晚年。

老人攒点钱不容易,要是被这些“看上去美”的贷款套住,晚年生活能踏实吗?拿着“普惠金融”的幌子,干着“赚养老钱”的事,这哪是帮人,分明是盯着老人的养老本。

四、账得算明白

银行想赚更多钱,老人想多领点养老金,都没问题,可这钱不能从老人的晚年安稳里扣啊。真正该被“养”的,是老人的踏实日子,还是银行的利润表?这账得算明白。

解决办法也不是没有:要么政府出面,搞点利息低的“助保贷”,帮真正困难的老人补社保;要么明确规定,不准银行把养老金当唯一还款来源,别让老人老了还背债;再就是多教教老人看合同,别被 “多领钱” 的好听话骗了。